9/10に開催された『東アジア武術国際会議2017』(主催:東アジア武術・武道フォーラム)に行ってきたので、雑ですが聴講メモ。

このカンファレンスは、東アジア武術(日本・中国・韓国の武術・武道)をターゲットに、武術性(実用性)と応用性の観点から今後の進むべき道を考える、という趣旨のもと開催されました。

大きく3つのセッションがあり、日本武道の武術性とスポーツ化について、中国・韓国の武術について、武術人口の減少と今後について、それぞれ有識者により語られました。

なぜ武術性を問うのか? 武術・武道研究の根本問題

志々田文明先生の全体基調講演から。

- 戦後、武道の禁止期間を経て、武道に実用性は不要という倫理的規範ができあがった。試合では勝利主義に傾き、型稽古は正確に動くことにこだわる形式主義や衒いが生じて本質から遠ざかる傾向がある。

- 価値の多様性。オリンピック競技大会を志向することによる経済的価値、実用性の維持を志向することによる芸道的な文化価値。多様性は良いことだが、実用性という本質は大事。

- 今回は方向付けは意図しておらず、多様性、揺らぎを考える場にしたい

- 根本問題として、各流派・門派で閉じられた伝承もあるため、揺らぎを把握する以前に比較・分類が難しい

- 名前をつけることで理解できる一方、名前に縛られる

シンポジウム1:日本武術・武道における武術性の問題

基調講演:武術の実用性とその応用

大保木輝雄先生

- 剣術・剣道は、時代に見合った実用性を模索してきた

- 実戦文化(15〜17世紀):護身、戦闘において勝つ技術

- 芸道文化(17〜18世紀):江戸時代の武士が身につける剣術。「身を捨てて」勝ちを得るのが武士のあるべき姿

- 競技文化(19〜20世紀):武士道(明治武士道)の体現、その教育手段としての武道

- 実戦・芸道・競技の3つの実用性が技能評価の「一本」に集約されている。「一本」の意味と価値を問い続けることが武道の本質に迫ることになる。

日本の剣術・剣道における形技法と競技技法の実用性について

加藤純一先生

- 武術の分類。武器か素手か、対人的か型か

- 中世〜近世、型剣術。流派ごとの型

- 近世〜近代、江戸中期に「しない打ち剣術」が誕生。「きる」から「うつ」に。

- 現実(生死)→虚構(安全性の確保)

- 斬り合い→型剣術→しない打ち剣術→現代剣道

- 『甲陽軍鑑』にある「脇指心」。しない打ち剣術でも、斬る意識は内包していた

- 明治になり、現実的に斬らない世界。ふたつの選択肢

- うつに特化 → しない競技

- きる心を残す

- 現在、全日本剣道連盟では「日本剣道形」や「木刀による剣道基本技稽古法」で、刃筋や鎬の使いかたを指導している

柔術・柔道史おける武術性の問題:柔術試合・嘉納治五郎・富木謙治

中嶋哲也先生

鍔迫り合いに見る剣術と柔術の接点:剣術の中に潜在する柔術性を考察する

佐藤忠之先生

- 嘉納治五郎「柔道は剣を持てば剣道になる」「柔道の中に剣道がある」

- 柔術(道)の間合い、剣術(道)の間合い。その中間に「体当たり」「鍔迫り合い」「体押し」がある

- 相手を崩す理論は、柔道と一致する

- 柔道では間合いが近いので目付けに言及されないが、剣道的視点を持つこと習得できる(遠山の目付け)

討論

- 技をかけるとき、針の穴に糸を通す瞬間がある

- 「刀道」でなく「剣道」であるということ

- 剣とは反りのない両刃のもの。文殊菩薩が持っている。悪を断つ意味(外部的にも、内面的にも。両刃なので自分にも刃が向いている)

- 剣道では刀を使うが、剣の持つ意味を踏まえて「剣道」となった

- 刀の場合、自分のほうを向いてる刃は相手の刃。相手と自分のセットで剣の意味を持つ

- 死を覚悟できるかが、実用性のポイントではないか?

- 新陰流の合撃(がっしうち)

- 柔道は護身を実用性と言えるが、剣道では傘などで護身するのか、それを実用性と言うのか

- 剣道では「打つ」と指導。「斬る」を避けてきた?(考えないようにしてきた?)

- 子供が「人を斬るために剣道をやっているのではない」と言った

- 教育的な実用性は「有益性」と考えるべき。実用性とは分けて考える

- 剣道は最悪の事態を想定している。それを体験しておくことで、日常の事態には対処できる

- 一本

- 剣道:以前は、勝敗より、良い一本がでることが大事とする人が多かった。大会後も「あの一本が良かった」等。

- 柔道:以前は、粘って掛けた大外刈りなどの一本は恥ずかしいという意識。強引な技は一本を取らない審判もいた。

- 武術性は本来の「一本」の追求にあるのでは

招待講演1:Heritage and the future of East Asian Martial Arts in the development of preventive and therapeutic agonology

Archives of Budo 編集長でもあるローマン・M.カリーナ(Roman M. Kalina)教授

- すべてのコンバット・スポーツは、フェイス・トゥ・フェイス

- 現代人はモバイル・インターネットの奴隷。バーチャル・リアリティの世界に生きている

- 現代人はテクノロジーをコントロールできているのか? もしくはその逆か?

- MMA、ブラッド・スポーツ、サッカーでも乱闘につながる

- アゴノロジー(予防と治療の包括的理論?)

- このあたり知識不足で書き様が無く割愛。申し訳ない。論文読まないと。

シンポジウム2:中国・韓国武術における武術性の問題

基調講演:誰の、何のための武術か? ― 東アジア武術の比較枠組みを求めて

池本淳一先生

- 日本では、武道=武士=支配階級のもの

- 中国では、重文軽武。武術は庶民の准軍事力

- 中華民国時代、人民論、生物学的進化論が流行る。中国人は弱種なので強種になろう→救国の道→体育としての武術の再発見・再評価→「国術」に

中国武術の競技化における衝突と変遷 ― 1895年から1945年を事例に

荘嘉仁先生

- 清代には「武科挙」により武術で官職につくことができたが、袁世凱による軍の様式化(1895)の後、1898年に廃止された

- 義和団事件(1900)でも中国武術の実用性に疑問が持たれた

- 武術は「体操」として扱われていく(このあたりから、上の池本先生の話と被る点は割愛)

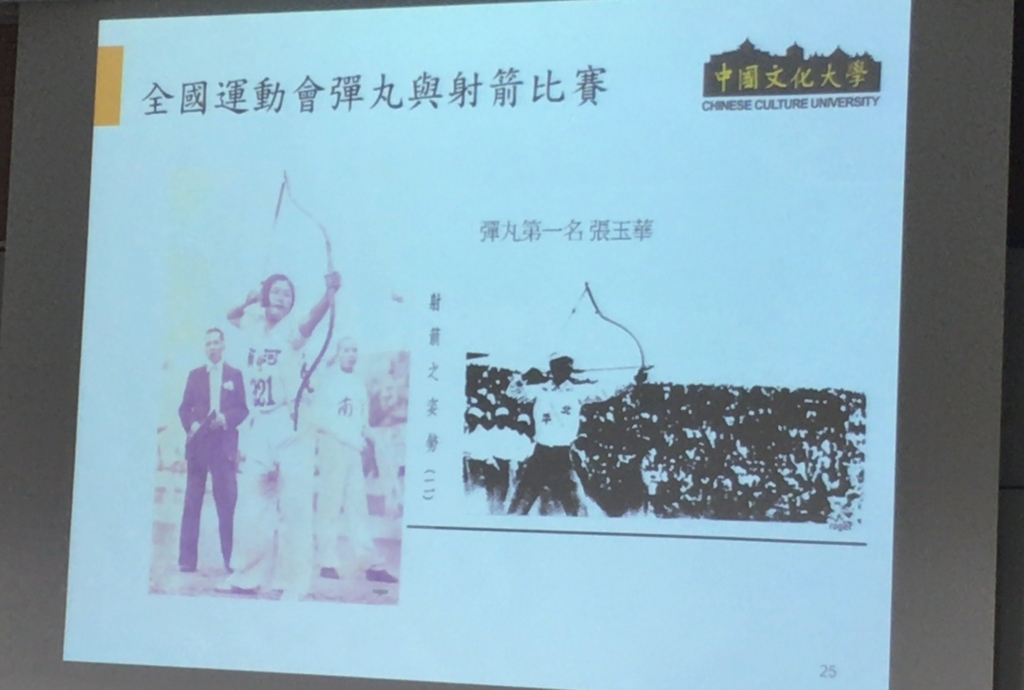

- 全国運動会では、第5回にはあった散打(拳・器械)競技が、第6回(1935)から無くなっている。摔角(シュアイジャオ/相撲的な種目)や弓、套路の表演は残っている。

中国散打競技の38年

鄭旭旭先生

- 中国武術は「套路」と「対抗」がある。対抗の中にも種目がある

- 短兵(剣を模したもの)

- 太極拳推手

- 散打

- 中国の「戦後」は1949年(日中戦争→内戦の後)。以降、改革開放(1978)までは套路しか行われていなかった。

- 1979年から散打競技の模索を開始

- 散打は、今ではすでに成熟した国際性競技種目になった

- スポーツビジネスとしてはまだうまくいってないが、今後発展させていきたい

韓国の武術における武術性の問題

朴周鳳先生

- 韓国の武術はほとんど戦後のもの。戦前からのものは少なく、「テッキョン」「シルム」くらい

- 近代武術:テコンドー(空手がベース。命名(1956)、独自の型(1966)、ルール改正などを経て今の形に)

- 伝承武術:テッキョン

- 復元武術:18世紀の史料(兵法書)をもとに復元

- テコンドーは、「する」から「みる」へ。テコンドーパフォーマンス(K-Tigersなど)、ノンバーバルパフォーマンスなど。

時間が押したため、このセッションの討論は省略。

招待講演2:The actual utility on martial arts in Europe

マサリク大学のデンコー・レグリ(Zdenko Reguli)教授

- ヨーロッパにおける武術は、騎士道、フェンシング、レスリング、ボクシング、そして日本武道(西洋・日本からの渡航者によってもたらされた)

- フランスに嘉納治五郎が来訪したのが1889年。その後、1900年前後に相次いて各国に柔術・柔道のスクールができた。

- 合気道は、仏・英には1950年代、チェコは1990年に最初のクラブができた

- 競技的なコンバットスポーツ、護身術、武道はそれにとどまらない

- 生物学的、心理的、社会学的、ノーロジー

- 継続的に、終わりがない。子供、若者、大人、老人

- オープンでグローバルな社会で武道は進歩する

- ヨーロッパにおける武道の未来のために

- 武道教師の育成

- 異文化交流

- 普及のための新しい方法

パネルディスカッション:現代社会における武術のフロンティア:継承と維新の弁証法

武道具マーケットの縮小とそのグローバルな再生プラン

武道具店『粋陽堂』の横地浩紀先生、池本淳一先生

- 刀匠は、登録200人、実働50人ほど

- 木刀職人は、4人(=4社)。すべて宮崎県都城市、10年以内に2社は廃業予定

- 全国の需要の99%をまかなう

- 機械化されておらず、ノギスで測り、カンナで削ってる

- 材料の樫の木は2年くらい前に絶滅*1。あと50年くらいで作れなくなる

- 新たに育てようとしているが、生育に100年、乾燥に50年かかる

- 単価も安く、後継につがせて苦労させたくない。自分も早く引退したい

ニューメディア・セミナー文化と武術

高無宝良先生

- 大きな組織に属していないので、SNS、主にTwitterとFacebookを使って海外含めた武術家と交流している

- 海外の中高年:空手・柔道が普及した世代。武術映画。ニンジャが好き。

- 海外の若年層:マンガ、アニメ。ニンジャが好き。

- SNSのメリット:特に若い人、ライト層に宣伝しやすい

- デメリット:あまりやる気のない人、気軽な気分の人が来やすい。中高年層に訴求しない

- 情報漏えいの恐れや、伝統武術を詐称する団体も

武術と観光・地域

池本淳一先生

- 若年層減少、高齢者増大。スポーツ人口も同じ傾向

- 種目にもよる。サッカー、マラソンは増加傾向

- 武道は減少、15-19歳が希少、20代激減(学校を出たら辞めてしまう)

- 地方は人口流出 → 消滅可能性都市

- 武道も消滅可能性の高い種目

- 地元道場の衰退。コミュニティとの断絶

- 「まちづくり」に貢献することで改善できないか?

- 自主財源、国内外ネットワーク、アイデンティティ → 観光がやっていること

- 事例

コメンテーターからの質問

- 見る側、やる側。90年代に格闘技が流行ったけど、やるひとは余り増えなかった。観光資源だけではやるひと増えないのでは?

- まずは情報発信

- 見る人は見る止まり。敷居を下げる努力が必要。一般人の武術に対するイメージは「きもい」「こわい」

- 学校の体育祭でカンフーの集団演武をやろうとしている例がある。学校体育へのアプローチは?

- 体育祭などにからんでいくのはアリでは

- SNS、情報のコントロールの件

- 武術の秘密性。江戸時代は藩の戦力であり秘匿したが現代では余り無いはず。ほかに、相手の人格(危ない技を教えてよいか)も

- AIの発達で人間の活動分野は減る。武術の持つ、内部に向かって掘っていく方向性は人間独自のものとしていいと思う

- 木刀の値段について

- 武道家はお金を出さないが、オタク、外国人は5倍くらいでも買ってくれる

- 新素材は今のところ実用的なものがない。並行して検討しつつ、樫の木を植えるしか無い

- 中国武術をやるひとが減っている印象がある

- 知りたいだけの人は多いが、なかなか取り込めない

- 術を学ぶだけでなく、人、国、など文化を学ぶところまで行き着かない。そこを情報発信でなんとかならないか

- ネットなどで情報(動画など)が増えてるが、質が下がっている。また見る側も無批判に持ち上げる傾向があり見る目が下がっていると感じられる(昔は批判コメントがたくさんついた)。ちゃんとした情報も出していけないといけない

[9/15追記] Twitterで教えていただいたのですが、宝蔵院流槍術でも樫材の調達は問題だそうで、自ら植林するなどの取り組みと、またそのための募金を募っているそうです。 http://www4.kcn.ne.jp/~hozoin/161031syokujubokin.htm

所感

自分は主に古武道・伝統武術なので「スポーツ化」に直面しているわけではないのですが、他国の武術もふくめてスポーツ化の問題や、伝承についての問題(過去も未来も)について考えることは多いので参加しました。

単純に「明治の廃刀令が」「戦後の武道禁止令が」ではなく、武術・武道の成立から順を追って考え直す良い機会となりました。難しい問題であることに変わりはないですが、引き続き考えていきたいと思います。

中国伝統武術については、文化大革命による離散・衰退があったくらいの知識だったのですが*2、戦前から色々あったのですね。

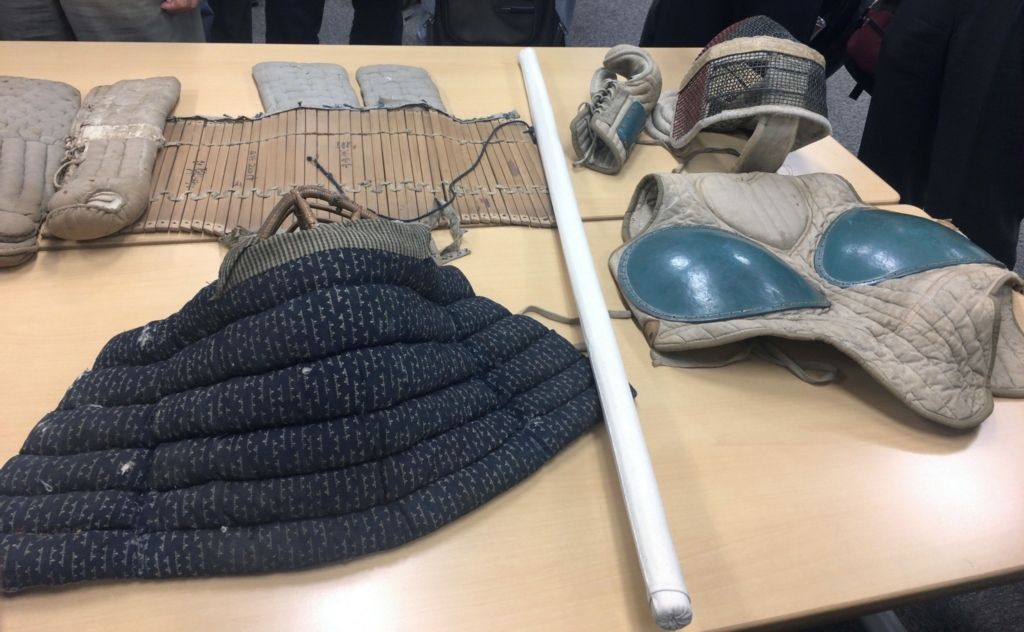

その他にも色々と興味深いお話が聞けたほか、演武、昔の武具の展示などもあり、とても有意義な会でした。主催・関係者ならびに登壇された先生方、ありがとうございました。

参考

- 作者: 中嶋哲也

- 出版社/メーカー: 国書刊行会

- 発売日: 2017/07/31

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 小田佳子

- 出版社/メーカー: 青弓社

- 発売日: 2017/04/28

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

近代武道・合気道の形成:「合気」の技術と思想 (早稲田大学学術叢書)

- 作者: 工藤龍太,

- 出版社/メーカー: 早稲田大学出版部

- 発売日: 2015/11/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 林伯原

- 出版社/メーカー: 技藝社

- 発売日: 2015/12/25

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

![高無宝良 武蔵流剣術 宮本武蔵の二刀流 実技とその変遷 [DVD] 高無宝良 武蔵流剣術 宮本武蔵の二刀流 実技とその変遷 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51kZdG%2B4bBL._SL160_.jpg)

高無宝良 武蔵流剣術 宮本武蔵の二刀流 実技とその変遷 [DVD]

- 出版社/メーカー: クエスト

- 発売日: 2017/05/20

- メディア: DVD

- この商品を含むブログを見る

![ヨーロッパの正統な中世ドイツ剣術 西洋剣術入門 両手剣ロングソードの使い方 [DVD] ヨーロッパの正統な中世ドイツ剣術 西洋剣術入門 両手剣ロングソードの使い方 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/514zRvBopTL._SL160_.jpg)

![グランド・マスター [Blu-ray] グランド・マスター [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51zSXWdOa%2BL._SL160_.jpg)

![イップ・マン 葉問 [DVD] イップ・マン 葉問 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51yPf07ZsrL._SL160_.jpg)

![バットマン ビギンズ [Blu-ray] バットマン ビギンズ [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51MqYwSAKeL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ダークナイト トリロジー スペシャル・バリューパック (4枚組) [Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】ダークナイト トリロジー スペシャル・バリューパック (4枚組) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51q2d57HEtL._SL160_.jpg)

![ジャック・リーチャー NEVER GO BACK シリーズセット ブルーレイ(2枚組) [Blu-ray] ジャック・リーチャー NEVER GO BACK シリーズセット ブルーレイ(2枚組) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51m5mLpWyCL._SL160_.jpg)